Die wilde Sihl

Mitten in der Stadt Zürich irritiert das Bild einer wilden Flusslandschaft. Die spröde Sihl erstarkt als Erholungsraum jenseits von Limmat- und Zürichsee-Glamour.

Es ist ein Bild eigenartiger Natürlichkeit. Mitten in Zürich, wo über Jahre erst das Parkdeck Sihlpost, dann eine Plattform für die Baustelleninstallation der SBB-Durchmesserlinie die Sihl überdeckte, liegt neuerdings ein Stück Wasserwildnis – zwischen strengen Uferlinien, improvisierten Veloabstellplätzen, den Baustellen der Europaallee, dichtem Verkehr und massiven Brückenbauten. Vor und hinter dem Schlund, der die Sihl im Süden des Hauptbahnhofs verschluckt und im Norden wieder ausspuckt, liegen Findlinge, Kiesinseln und Baumwurzeln im Flussbett, als hätte ein Hochwasser sie aus den Bergen hierhergetragen. Um die Hindernisse strömt das Wasser in verschiedene Richtungen, mit unterschiedlichen Tiefen und Geschwindigkeiten. Wo früher die Trennmauer zum Schanzengraben lag, fliessen die beiden Gewässer nun gurgelnd zusammen. Erst an den Ufern kippt das Bild. Da lässt sich an der Geometrie karger Wiesenböschungen und Blocksteinmauern das alte Trapezprofil der Sihl ablesen – der definierte Rahmen, in dem sich das Wasser durch die Stadt bewegen darf. Die Ufer erzählen, was die naturnah gestaltete Sohle vergessen machen will: die Geschichte eines Voralpenflusses, von einem Ingenieurbauwerk gezähmt.

Der Nachbau der Natur

Es ist ein fast subversives Stück Natur in der Stadt. Denn die tonnenschweren Steine, scheinbar zufällig im Wasser liegend, sind per GPS zentimetergenau platziert. Sie sollen das Wasser in die gewünschten Bahnen lenken, es stauen oder rasch ableiten, und Wasserlebewesen verschiedene Lebensräume und Nahrungsquellen bieten. Sie sollen die Strömung von den Beton-U-Profilen am linken Ufer ablenken, damit diese Fischunterstände nicht untergraben oder mit Kies gefüllt werden. Auch die Wurzelstöcke sind nicht vom letzten Hochwasser hingeworfen, um mit dem nächsten wieder fortzuschwimmen, sondern mit Drahtseilen an Steinblöcken fest im Untergrund verankert. Ebenso die Faschinen, Bündel aus Weidenruten, die teilweise ausschlagen und dann bewachsene Inseln im Wasser bilden. Trotzdem, der Lauf des Wassers soll diese konstruierte Natürlichkeit überformen dürfen, sagt Simone Messner, die zuständige Projektleiterin beim kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel): «Kiesbänke können weggeschwemmt werden und andernorts auflanden, die Wurzeln werden nicht ersetzt, wenn sie zerfallen. Wir hoffen, dass sich um die Hindernisse Schwemmholz sammelt, organisches Material ist für viele Wasserlebewesen wichtig. Eingreifen wollen wir nur, wenn der Hochwasserschutz es erfordert.» Die schweren Steinblöcke, die dank ihres Gewichts auch bei Hochwasser liegen bleiben sollen, bilden die fixe Grundstruktur, die das Wasser lenkt und das Geschiebe aufhält, ehe es in Richtung Limmat rauscht. Wie viele Schweizer Flüsse leidet die Sihl an Geschiebemangel, da Verbauungen wie Geschiebesammler im Fluss selbst und in den Seitenbächen nur wenig Material bis Zürich kommen lassen. Doch Geschiebe ist existenziell für die Wasserfauna. Schon im Jahr der Revitalisierung, 2018, laichten hier wieder seltene Fische wie die Nase, die das Gebiet laut WWF zu einem Fischlebensraum von nationaler Bedeutung machen, aber in der Bauzeit der Durchmesserlinie schwierige Bedingungen hatten. Der Zusammenfluss von Sihl, Limmat und Schanzengraben mit seinen verschiedenen Sohlenstrukturen und Fliessgeschwindigkeiten ist für diese Arten attraktiv. Mit den Fischen sind auch die Wasservögel zurückgekehrt, sie beleben den Fluss und das Bild. Doch überzeugt dieser Nachbau einer Natur, die hier gar nicht mehr entstehen könnte, auch gestalterisch – als zeitgemässes Bild von Stadtnatur?

Gewaltentrennung zwischen Ufer und Fluss

Darüber lässt sich vorerst nur spekulieren, denn das Bild ist noch nicht fertig. Die Ufer zählten nicht zum Revitalisierungsprojekt zwischen der Gessnerbrücke und dem Ende der Platzspitz-Insel. Der Flussraum wurde nach Zuständigkeiten und Dringlichkeiten unterteilt: Wo Wasser fliesst, sind Wasserbauer und Ökologinnen zuständig. Wo die Stadt ans Wasser stösst, im Uferraum, walten Gestalterinnen und Städtebauer – im Rahmen strenger Vorgaben, denn Hochwasser sind für die Stadt eine ernste Bedrohung. Die Gewaltentrennung zwischen Ufer und Fluss, zwischen Ökologie, Wasserbau und Gestaltung befremdet wie das Bild, das sich vorerst daraus ergeben hat. Doch steckt darin auch eine atmosphärische Kraft, die es ab 2024 für das Gesamtbild zu nutzen gilt, wenn die Uferplanungen als gestalterisches Gegenstück realisiert werden.

Das Wesen der Sihl, erkenntlich gemacht

Das wasserbauliche Projekt an der Flusssohle war eilig, allein 25 Fischarten warteten schon lange darauf, ihre Laichgründe zurückzubekommen. Während der Bauarbeiten der SBB wurde rund um den Bahnhof die Flusssohle tiefergelegt und betoniert, um bei Hochwasser die nötige Abflusskapazität zu sichern. Die Revitalisierung der Sohle macht dies rückgängig und kompensiert zugleich andere Eingriffe in die Sihl, etwa die geplanten Sitzstufen von der Europaallee zum Wasser. SBB, Stadt und Awel bündelten mit Unterstützung des WWF verschiedene gesetzlich nötige Ausgleichsmassnahmen in einem pragmatischen Projekt. Eine gestalterische Auseinandersetzung sparten sie sich beim Sohlenprojekt und griffen stattdessen auf erprobte Bauweisen zurück, was Aufwand und Kosten gering hielt. Dennoch entspricht das Resultat nicht nur ökologischen Anforderungen, sondern auch dem Leitbild Sihlraum. Der «mindere Fluss», wie der Zürcher Schriftsteller Hugo Loetscher die vernachlässigte Sihl nannte, soll zum Erholungsraum werden, sein wechselhaftes Wesen aber behalten. Bei Trockenheit ist die Sihl ein Rinnsal, bei Regen in ihren Quellregionen jedoch ein wilder, brauner Strom, der den Zürchern die Macht des Wassers beeindruckend demonstriert. Dies zeigt sich auch im Ingenieurbauwerk aus gewaltigen Blocksteinen, das von Brücke zu Brücke den Charakter ändert. Diese Abschnitte, die Wildheit und Andersartigkeit der Sihl, stellt das Leitbild ins Zentrum. Sie sollen spürbar bleiben oder es wieder werden, während die Ufer weiterhin als harte Stadtkanten in Erscheinung treten.

Noch fehlt dem wilden Flussbett rund um den Bahnhof die Ufergestaltung als Kontrapunkt. Teils sollen der heutige Zustand bestehen und die weniger zugänglichen Uferstücke der Fauna vorbehalten bleiben. Vor der Europaallee werden breite Sitzstufen zum Wasser führen, ähnlich wie am Sigi-Feigel-Platz vor der Gessnerbrücke. Europa- und Gessnerallee wird der neue Schützensteg für Fussgängerinnen und Fussgänger verbinden. Unterhalb des Bahnhofs wird bei der Erneuerung des Platzspitzwehrs der historische Mattensteg flussaufwärts verlegt, sodass der Platzspitzpark besser erreichbar und die Sihl auch dort präsenter wird. Schliesslich ist ein lineares und verbindendes Element über all die Flusssequenzen und Stadträume hinweg geplant, vom Sihlhölzli bis zum Platzspitz: Am linken Ufer wird der ‹Sihlstein› den Übergang vom Weg zur Böschung markieren. Er besteht aus zwei getreppt verlegten Natursteinquadern. Wo man sitzen möchte, erhebt er sich zur ‹Sihlbank›, einem niedrigen, langen Quader.

Mit den Eingriffen an der Sohle und den Uferplanungen gewinnt Zürich einen Freiraum und ein weiteres Gewässerbild in der Stadt dazu. Die Sihl wird nicht nochmal umgebaut, sondern eher erkenntlich gemacht. Der «mindere» wird der andere Fluss – mit seiner eigenständigen, spröden Ästhetik jenseits von Limmatglitzer und Zürichsee-Glamour. Das Bild wird noch lange unfertig bleiben, seine Widersprüchlichkeit fordert aber schon jetzt heraus: Nase, Äsche und Co. sind zufrieden, das aufmerksame Auge irritiert, und das ist nicht wenig.

Dieser Beitrag stammt aus der Ausgabe 6_7/2019 der Zeitschrift Hochparterre.

In und an der Sihl

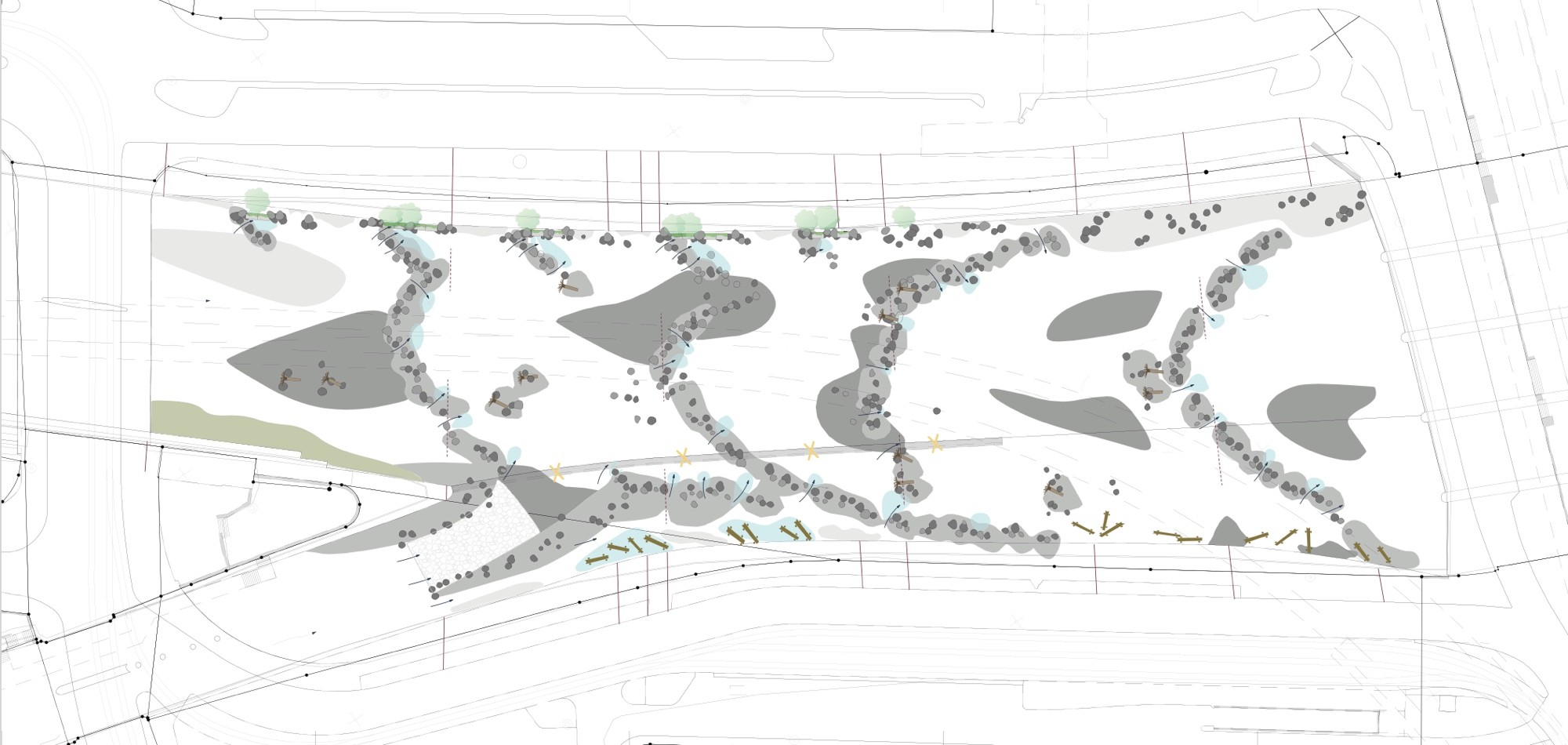

Leitbild Sihlraum (2003), Weiterentwicklung (2014)

Projekt: Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten, Winterthur (seit 2017 Krebs und Herde Landschaftsarchitekten)

Auftraggeberin: Grün Stadt Zürich

Instandstellung und Aufwertung Sihlsohle

Gessnerbrücke bis Zusammenfluss Sihl und Limmat, 2017 / 18

Projekt: Flussbau AG

Auftraggeber: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich, SBB, Tiefbauamt der Stadt Zürich

Sihltreppe im Bereich Europaallee

Projektierung seit 2006, Realisierung abhängig von der Velounterführung Zürich HB, voraussichtlich ab 2024

Projekt: Krebs und Herde Landschaftsarchitekten, Winterthur

Auftraggeberin: Tiefbauamt der Stadt Zürich

Konzept Sihlstein und Sihlbank

Gestaltungskonzept Sihlufergestaltung, 2015; Realisierung im Zuge angrenzender Projekte, für Bereich Gessnerbrücke bis Postbrücke, voraussichtlich ab 2024

Projekt: Huggenberger Fries Architekten, Zürich

Auftraggeberin: Grün Stadt Zürich und Tiefbauamt der Stadt Zürich

Neubau Schützensteg

Verfahren noch offen, Realisierung voraussichtlich ab 2024

Auftraggeberin: Tiefbauamt der Stadt Zürich

Flüsse und Bäche pflegen

2011 trat das revidierte Gewässerschutzgesetz in Kraft. Es fordert die Kantone auf, ihre Fliessgewässer ökologisch aufzuwerten. Bis 2014 machten die Umweltämter dafür Vorschläge, seither überprüfen sie mit Experten des Bundesamts für Umwelt alle vier Jahre die Umsetzung der strategischen Planung. Diese zielt darauf ab, bis 2090 4000 Kilometer Fliessgewässer ökologisch aufzuwerten und damit auch ihre Hochwassersicherheit zu verbessern. Überzeugt ein Projekt, beteiligt sich der Bund mit einem Sockelbeitrag von 35 Prozent an den Kosten. Schafft es zudem einen Mehrwert für Biodiversität und Erholungssuchende, sind Zuschüsse bis 80 Prozent möglich. Erste realisierte Beispiele sind die renaturierten Auen des Inn ausserhalb von Bever im Oberengadin oder der wiederhergestellte Altarm der Murg im Murg-Auen-Park in Frauenfeld siehe Hochparterre 12 / 16.

Mehr zum Thema: www.plattform-renaturierung.ch