Genau so!

Der Genossenschaft Wohnstatt in Wohlen bei Bern ist gelungen, wovon viele träumen: mit Freunden raus aufs Land zu ziehen. Dies ist eine von 5 neuen Wohnformen, die am 15. September in Bern diskutiert werden.

Das Krähen des Hahns ist schon von Weitem zu hören. Lautstark heisst er seinen Besuch willkommen. Fast hatte man damit gerechnet: Der Weg führte an Schafen, Kühen und einem kleinen Blumenfeld vorbei, das alles vor einem prächtigen Bergpanorama. Hier möchte man wohnen, denkt man sich – und ist mit diesem Gedanken nicht allein. Eine Gruppe von 18 Freunden hat sich hier ihr Zuhause eingerichtet und teilt, was da ist: den grossen Garten, den Pizzaofen vor dem Haus und den langen Tisch im Gemeinschaftsraum. «In unserem Haufen ist der Wunsch, so zu leben, weit verbreitet», sagt Mathias ‹Tuz› Jost lachend. Ein anderer Teil des Freundeskreises hatte die Genossenschaft Wohnstatt schon vor Längerem gegründet, allerdings ohne konkrete Pläne. Dann entdeckte Jost das Bauernhaus in Wohlen bei Bern. Mit zwei Hauptwohngebäuden gross genug für den ganzen «Haufen», gut 5000 Quadratmeter Umschwung obendrauf und in Velodistanz nach Bern – nur: zu teuer. Doch: «Ich hatte mich verliebt. Das war der Auslöser, um nach den richtigen Leuten zu suchen, die bereit waren, das Projekt zu stemmen», erzählt Jost.

Seine Gruppe setzte sich zusammen, rechnete, träumte, hirnte. Ohne Eile zwar, aber beharrlich. Sie würden gemeinsam und selbst umbauen, Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen ein Daheim bieten, günstig, und das Haus damit der Spekulation entziehen. Nach einem Jahr war das Bauernhaus am Waldrand noch immer nicht verkauft worden. Die Bedingungen für einen zweiten Anlauf hätten kaum besser sein können. «Niemand interessierte sich mehr für das Haus. Ein Glücksfall!» Jost und seine 17 künftigen Mitbewohner liessen die Genossenschaft ihrer Kollegen auf sich überschreiben und schlugen zu. Ungefähr 2015 war das gewesen, die Erinnerungen verschwimmen langsam.

Mehr Gemeinschaft

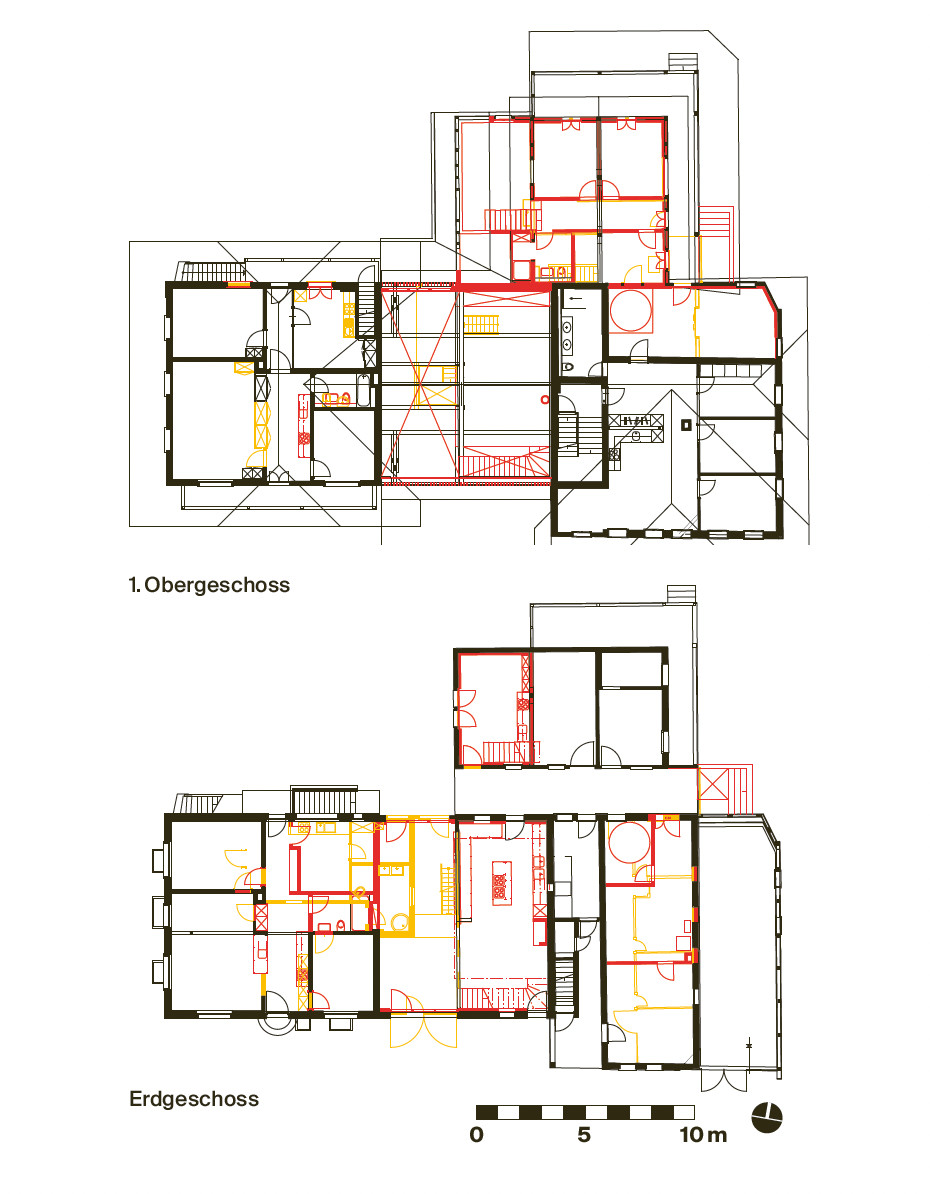

Das Bauernhaus aus den 1940er-Jahren ist kein Schmuckstück im romantischen Sinn. Manches Haus in der Gegend verspricht mit Fachwerk, hübsch gedrechselter Veranda und von rot blühenden Geranien geziert mehr Postkartenidylle. Zum Zeitpunkt des Verkaufs war der Rasen raspelkurz gemäht, «ein Golfrasen mit Partyzelt und Plastikpool». Mindestens ein Hausteil war sanierungsbedürftig, das Stöckli ebenso. Wohnraum für 18 Erwachsene, ihre Kinder und Haustiere zu schaffen, bedeutete anpacken. Unter den Genossenschaftern sind einige Handwerker; Metallbauer etwa oder Schreiner, wie Mathias Jost. Alle haben von etwas anderem ein bisschen Ahnung. Gemeinsam wird gekonnt improvisiert. In den ersten Monaten halfen alle jeweils zwei Tage pro Woche auf der Baustelle mit. Der Ostteil musste bis auf die tragenden Balkenkonstruktionen rück- und neugebaut werden. «Bauen schweisst zusammen. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel, wir wohnen nicht nur», sagt Céline Fluri.

Bis die 4-Zimmer-Wohnung und im Stockwerk darüber die WG für sechs Personen fertig gebaut waren, lebte die Grafikerin mit ihrer Familie in Bern. Zugegeben, der Weg morgens ins Atelier und abends zum Apéro mit Freundinnen sei schon etwas länger. Aber immerhin müsse sie zum Einkaufen nicht jedes Mal ins Auto steigen. Im genossenschaftlichen Lädeli im Keller gibt es fast alles für den täglichen Bedarf: Spülmittel, Kichererbsen, Nudeln – alles in Bioqualität und fair gehandelt. Bezahlt wird monatlich nach eigener Schätzung, manchmal liegt die Summe etwas darüber, seltener darunter. Im Raum daneben werden aussortierte Kleider getauscht. Man gibt und man nimmt. «In unserer Gesellschaft – mit dem Prinzip Kleinfamilie – kapselt man sich mehr und mehr voneinander ab. Dabei würde ein bisschen mehr Gemeinschaft uns allen guttun», sagt Mathias Jost. «Wenn man es genau nimmt, sind wir gar nicht so divers», meint Céline Fluri. Neben ihr leben noch zwei weitere Familien auf dem Hof, mit insgesamt sechs Kindern, zwei sind unterwegs. Die Gruppe ist im ähnlichen Alter, alle kommen aus demselben Umfeld. Bis vor Kurzem lebte ein junger Mann aus Afghanistan in der WG, nun sei er in die Stadt gezogen.

Hilfe von aussen

Der Hahn, der zur Begrüssung gekräht hatte, ist aus seinem Gehege entwischt und rennt quer über den Rasen, der inzwischen eine borstige Wiese ist. Zwei befreundete Gärtnerinnen haben einen Naturgarten angelegt. Gemüse wächst hier nicht, dafür allerhand Blumen und Gräser, die Insekten anlocken. Die Kinder haben ein Trampolin und ein Spielhaus – ein Corona-Projekt. Obwohl Ferienzeit ist und die meisten verreist, ist einiges los auf dem Hof. Nach der ersten Bauetappe aber sei die Luft draussen gewesen. Ausgerechnet beim Herzstück der Genossenschaft, dem Gemeinschaftsraum im Mittelteil des Hauses, flaute die anfängliche Euphorie ab. Das Gemeinsame wurde kompliziert, der Traum zum Pflichtprogramm. So geht es vielen Genossenschaften, und so hätte auch die Wohnstatt zu Ende gehen können. Sie brauchte Hilfe, jemanden, der die Gruppe wieder zusammenbringt. Da landete die Ausschreibung für das ‹Sprungbrett›-Coaching in Céline Fluris E-Mail-Postfach. Sprungbrett, das klang schon mal gut. Eine Anlaufhilfe –das war es, was die Bewohnerinnen gerade gut gebrauchen konnten. Sie stellten die erforderlichen Unterlagen zusammen, ergänzten diese mit Bildern und schickten das Dossier ab.

Nach Zürich reisten die Genossenschafter gemeinsam. «Gfägt» habe das, erzählt Céline Fluri. «Endlich konnten wir mit unserem Projekt mal nach draussen.» Für die Arbeit am Herzstück erhielt die Wohnstatt 2019 – vier Jahre nach dem Hauskauf – die Architekten Sebastian Holzhausen und Hannes Zweifel zur Seite gestellt. Die Chemie stimmte auf Anhieb, sagt Zweifel: «Uns standen Ideologen gegenüber, Ideologen im besten Sinn. Sie glorifizieren nicht, was sie tun, sie sind organisiert, arbeiten füreinander und miteinander. Dieser positive Vibe imponiert.» Die Architekten schauten sich den Bestand an. Was gab die Substanz her? Wie konnte man die Geschichte des Hauses weitererzählen? Holzhausen Zweifel Architekten sind es gewohnt, mit einfachen Mitteln zu arbeiten. Den Hof des denkmalgeschützten Progr in Bern etwa haben die beiden umgebaut, mit geringem Budget, lieber praktischen statt prätentiösen Materialien. Für die Nutzung gedacht – und nun tatsächlich genutzt, von Bargästen, Wirten und den Kreativen der angrenzenden Ateliers.

Ämtliplan und Plastikpool

Im neuen Gemeinschaftsraum sollen dereinst alle zusammenkommen – für gemeinsame Essen, gemeinsame Gespräche, gemeinsame Zeit. Ein Versprechen der Genossenschaft. «Einiges ist vielleicht konservativer geraten als ursprünglich geplant. Die Wohnungen sind eher pragmatisch. Der Gemeinschaftsraum als Herzstück der Genossenschaft ist nun für alle eine Projektionsfläche», sagt Hannes Zweifel. Eine grosse Fensterfront soll das hölzerne Tor ersetzen und den Raum zum Garten hin öffnen. Die Küche wird nach hinten versetzt, es gibt Nischen und Stauraum für die Töpfe, die jetzt noch an den Wänden hängen, und für das Geschirr und die Einmachgläser, die sich auf bunt zusammengewürfelten Kommoden stapeln. «Wir hätten den Raum einfach ausgehöhlt und päff – einen möglichst grossen Raum geschaffen», meint Céline Fluri.

Auf dem ehemaligen Heuboden, schräg über dem Gemeinschaftsraum, liegt allerhand Gerümpel. In ein paar vergessenen Blumentöpfen welken Kräuter. Kabel, Werkzeug und sogar ein Schlagzeug stehen da. Auf ähnlicher Höhe wird es nach dem Umbau eine Galerie geben. Um das Vorhaben zu visualisieren, brachten die Architekten Referenzbilder von japanischen Häusern mit verschiedenen Plattformen mit – und regten damit die Fantasie der Bewohner an. «Einmal hatten wir die Idee, in diesen Mittelteil eine Art Schiff mit vielen Kojen zu bauen», erinnert sich Céline Fluri. «Wir mussten wohl erst über die verspieltesten Möglichkeiten nachdenken, um zu einer simplen Lösung zurückzukehren.» Nun muss zunächst die Wohnung im Westteil renoviert werden. Erst in ein, zwei Jahren beginnt der Umbau des Gemeinschaftsraums.

Bis dahin muss die Gruppe dranbleiben, durchhalten. Damit sie den Faden nicht verliert, hat jeder seine Aufgabe. Die Übersicht behält das «Arbeitsamt» in rotierender Besetzung mit Ämtliplan an der Tafel neben der Tür zum Gemeinschaftsraum. Jedes Jahr gibt es fünf Aktionstage, an denen alle zusammen anpacken, auf der Baustelle oder bei der Waldarbeit. Man hilft der Gemeinde, Neophyten zu beseitigen. Auch die wichtigen Traktanden kommen an diesen Tagen zur Sprache. Jede Etappe wird gefeiert, mal in kleinerem Rahmen, mal grösser, wie damals, in diesem einen Sommer, als die riesige Discokugel in den Dachgiebel gehängt wurde. Fotos gibt es nur vom Morgen danach, von den vergessenen Schuhen auf der Wiese, der Asche in der Feuerschale, den taufeuchten Luftschlangen über dem Hof. «Uns geht es allen so gut.» Céline Fluri schaut auf den Garten. Der Plastikpool müsste vor dem Sommer noch gründlich geschrubbt werden.

Anstrengendes Paradies

«Immer mal wieder kommen Leute zu uns, die sagen: Genau das, was ihr habt, so wie ihr hier lebt, wollen wir auch», erzählt sie. Warum aber gibt es «genau das» nicht öfter? Warum wird nicht jedes leer stehende Bauernhaus von einer Gemeinschaft bewohnt? «Die Menschen sind zu faul», meint Mathias Jost. Er lacht, meint es aber durchaus ernst. Ein Paradies zu bauen sei Knochenarbeit und brauche Zeit. Drei Sauleben lang. Seit dem letzten Schlachtfest gibt es auf dem Hof nur noch das lebensgrosse Holzpferd Berta, ein Bienenvolk, die Hühner und den Güggel, der nun zurück in den Stall muss, bevor ihn doch noch der Fuchs holt.

Sprungbrett Wohnungsbau

Das Förderprojekt ‹Sprungbrett – Impulse im Wohnungsbau› sollte helfen, Hürden zu überwinden. Ausgewählten Wohnprojekten stellte es eine Zeitlang Coaches zur Seite, die sie mit ihrem Wissen und ihren Kontakten unterstützten. Vor allem Vorhaben im ländlichen Raum und in den Agglomerationen sollte das ‹Sprungbrett› fördern. Einzelpersonen oder Gruppen konnten sich über die Projektwebsite bewerben. Die interdisziplinär zusammengesetzte Jury wählte fünf Projekte aus, die ein Coaching im Wert von 35 000 bis 50 000 Franken zugesprochen bekamen. Die Kriterien:

– Innovationspotenzial, Relevanz und Nachhaltigkeit

– Potenzial bezüglich Signalwirkung und Umsetzbarkeit

– baukulturelle Qualität

Ausgewählte Projekte:

– Revitalisierung Arbeitersiedlung Neudorf, Flums SG, Team: Ilona Schneider und Michel Eigensatz, Schneider Eigensatz Architekten; Coaching: Barbara Buser, Architektin

– Clusterwohnen in Scheune, Denens VD, Team: Arthur de Buren et Charles Capré Architectes; Coaching: Laurent Guidetti, Architekt

– Siedlung Sonnhalde, Trubschachen BE, Team: Genossenschaft Sonnhas; Coaching: Christian Zimmermann, Architekt (ausgeschieden), Peter Schürch, Architekt, und Sabine Wolf, Landschaftsarchitektin

– Hallenleben, Agglomeration Zürich, Team: Verein; Coaching: Tex Tschurtschenthaler, Finanzfachmann

– Selbstbauhof Wohnstatt, Wohlen BE, Team: Wohnbaugenossenschaft Wohnstatt; Coaching: Holzhausen Zweifel Architekten

Abschlussveranstaltung am 15. September in Bern

An der Abschlussveranstaltung zum ‹Sprungbrett Wohnungsbau› nehmen teil: die Teams und Coaches der geförderten Projekte, ausserdem Andreas Hofer (IBA 2027 Stuttgart), Marie Glaser (Bundesamt für Wohnungswesen), Barbara Buser (Denkstatt, Baubüro in situ) sowie Axel Simon (ProMiet AG, Hochparterre). Eine Kooperation von Hochparterre, ProMiet AG und ETH Wohnforum – ETH Case / ETH Zürich.

Donnerstag, 15. September, 17.30 Uhr, anschliessend Apéro

Progr, Zentrum für Kulturproduktion, Bern

Die Teilnahme ist gratis, Anmeldung unter www.sprungbrett-wohnungsbau.ch