Zwischen Bollwerk und Grashalm

Der Roche-Turm ist das vielleicht erdbebensicherste Gebäude der Schweiz und Preisträger des Seismic Awards 2018. Ein Bericht über den Bau und die Forschung.

Manchmal dominieren Gebäude eine Stadt genauso wie historische Ereignisse. Vordergründig zufällig, letztlich aber mit innerem Zusammenhang. Die Geschichte der Stadt Basel ist wohl am nachhaltigsten vom grossen Erdbeben des Jahres 1356 geprägt, das auf der Richterskala eine Magnitude von etwa 6,6 erreichte. Obwohl neuere Forschungen von wenigen Dutzend Opfern ausgehen und nachweisen, dass die dem Beben folgende Feuersbrunst den meisten Schaden anrichtete, haben sich die Jahreszahl und das Beben in den Köpfen der Baslerinnen und Basler festgesetzt. Dieser Umstand und die Tatsache, dass erdbebensicheres Bauen für Bauherren in jüngster Zeit wichtiger wurde, zeigen sich auch im höchsten Gebäude der Stadt: dem 178 Meter hohen Roche-Turm.

Eine fünfköpfige Jury prämierte das 2015 eröffnete Bürohochhaus mit dem diesjährigen Seismic Award. Die Bauherrin Roche und mit ihr die Architekten Herzog & de Meuron und WH-P Ingenieure verwendeten – so der Jurybericht – eine auf dem Ereignis von 1356 beruhende Erdbebeneinwirkung als Bemessungsgrundlage. Diese reicht weit über die Normanforderungen des SIA. Letztere rechnen mit einem nahen Beben mit einer Magnitude von 5,5 bis 6. Dabei soll ein Gebäude weitgehend schadenfrei und gebrauchstauglich bleiben. Bei einem sehr starken Beben wie jenem von 1356 bliebe es immerhin tragsicher. Wer sich nun wundert, dass das 1356er-Beben nur etwa einen Punkt über dem Normszenario liegt: Auf der logarithmischen Richterskala entspricht ein Punkt mehr einer rund dreissig Mal höheren Energiefreisetzung.

Steifigkeit gegen Flexibilität

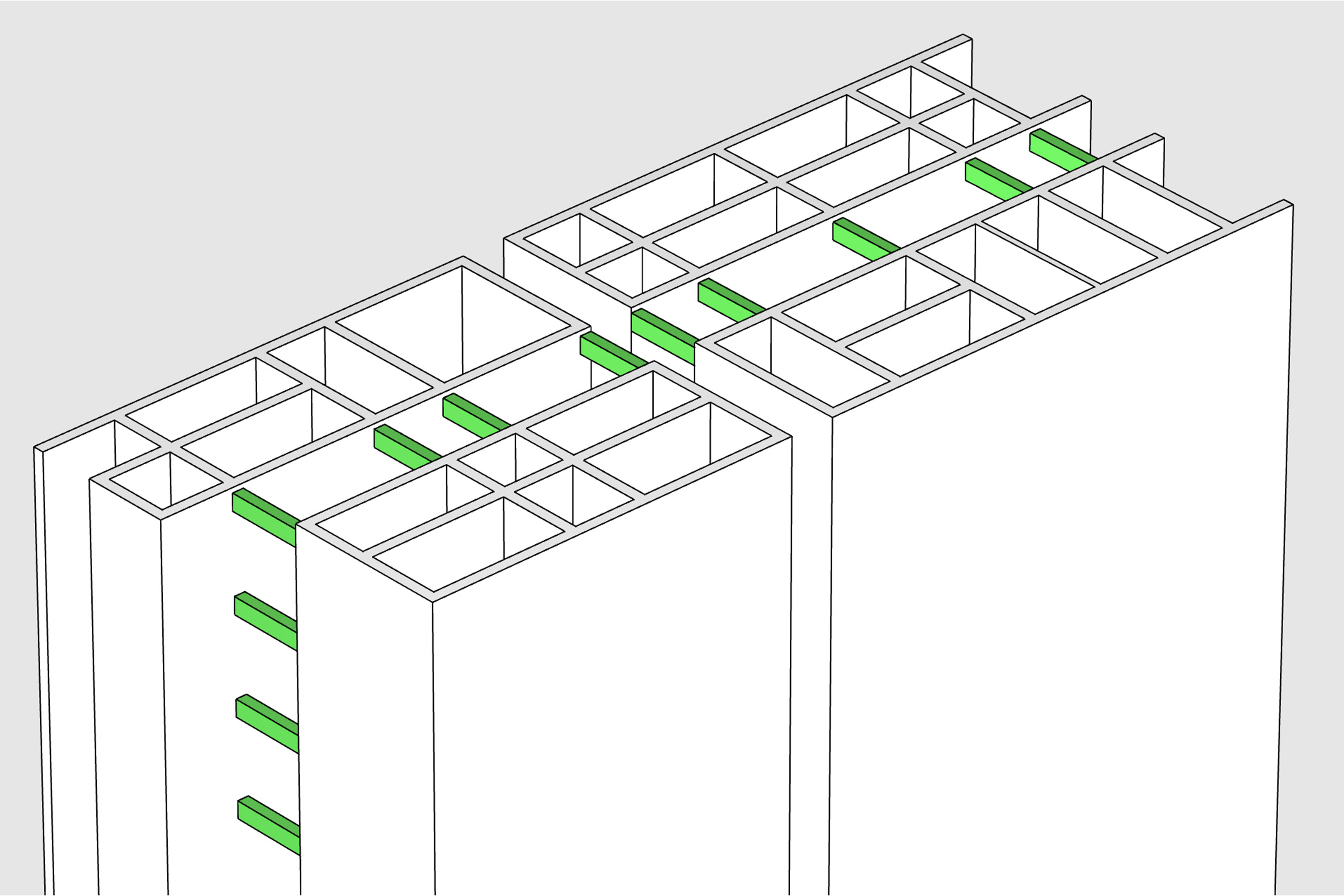

Martin Stumpf und Lars Keim von WH-P vergleichen die Wirkung eines Erdbebens auf ein Hochhaus mit einem langen Grashalm, der sich im Wind wiegt: Je flexibler das Hochhaus ist, desto besser kann das Tragwerk die auftretenden Bodenbewegungen ertragen. Um diesen Effekt auszunutzen, müsste nicht zwingend die äussere Form, aber zumindest der Kern eines Hochhauses möglichst schlank sein. Dies wiederum steht im Widerspruch zu dem, was die Ingenieure bezüglich der weit häufiger auftretenden Windkräfte erreichen wollen: Nämlich eine möglichst grosse Steifigkeit, damit die Nutzer die Schwankungen durch starke Winde nicht wahrnehmen. Lars Keim erklärt: «Ein gutes Gebäude absorbiert die Erdbebenenergie gezielt und kontrolliert. Wie bei Knautschzonen eines Autos legen die Ingenieure Bereiche oder Elemente eines Tragwerks darauf aus. Das ist hilfreich für die Schadensaufnahme und -sanierung nach einem starken Beben.»

Beim Roche-Turm haben die Ingenieure und Architekten, vereinfacht gesagt, zwei relativ schlanke Kerne durch stark armierte Koppelbalken verbunden, die als ‹Knautschzonen› die Energie absorbieren. So wirken die beiden schlanken Kerne statisch gesehen wie ein grosser, verhalten sich aber flexibler. Die Mitarbeiter blieben bei einem starken Beben ebenso ungefährdet wie die Fassade, die vielleicht zwar undicht würde oder Risse bekäme, aber ebenso wie die Haustechnik nicht herunterfiele. Auch die Baumaterialien spielten eine wichtige Rolle: So ist der Beton des Gebäudekerns deutlich feinkörniger und dichter als das Standardmaterial.

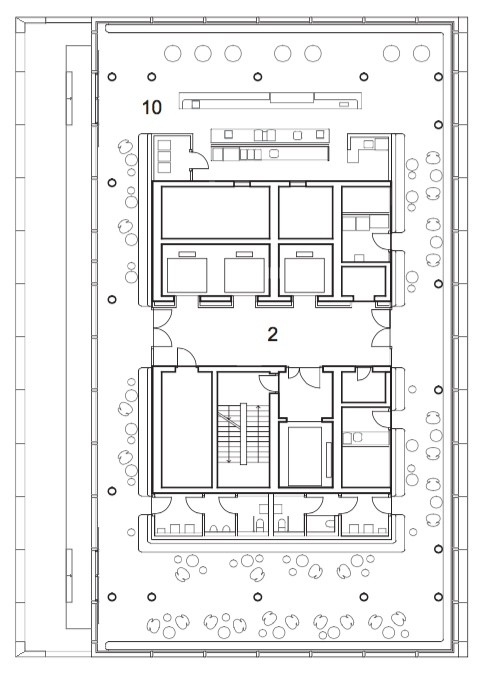

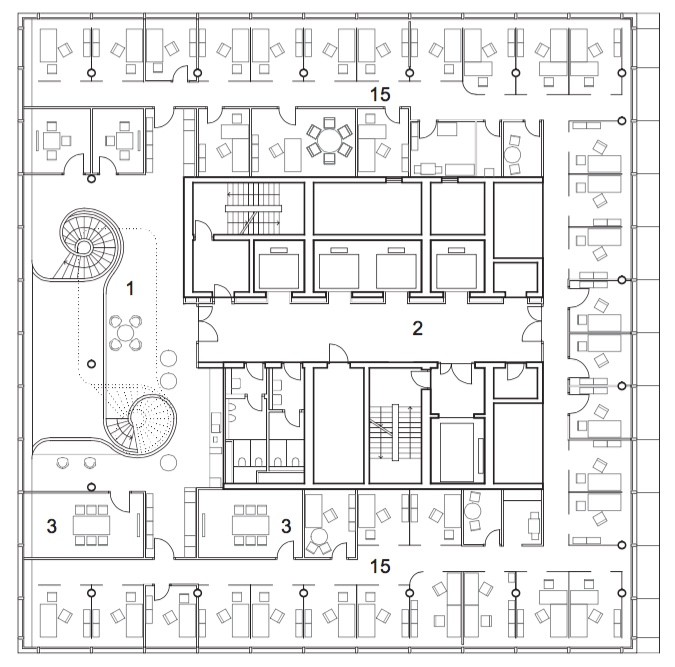

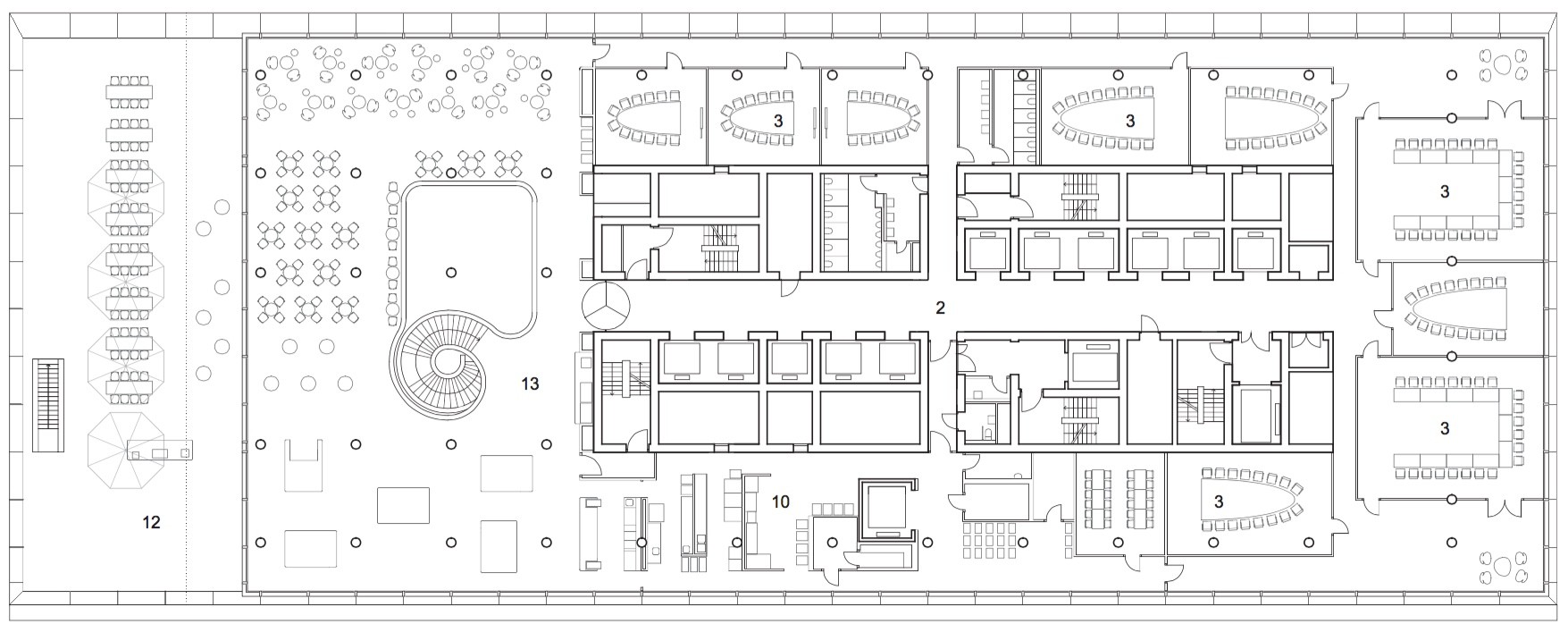

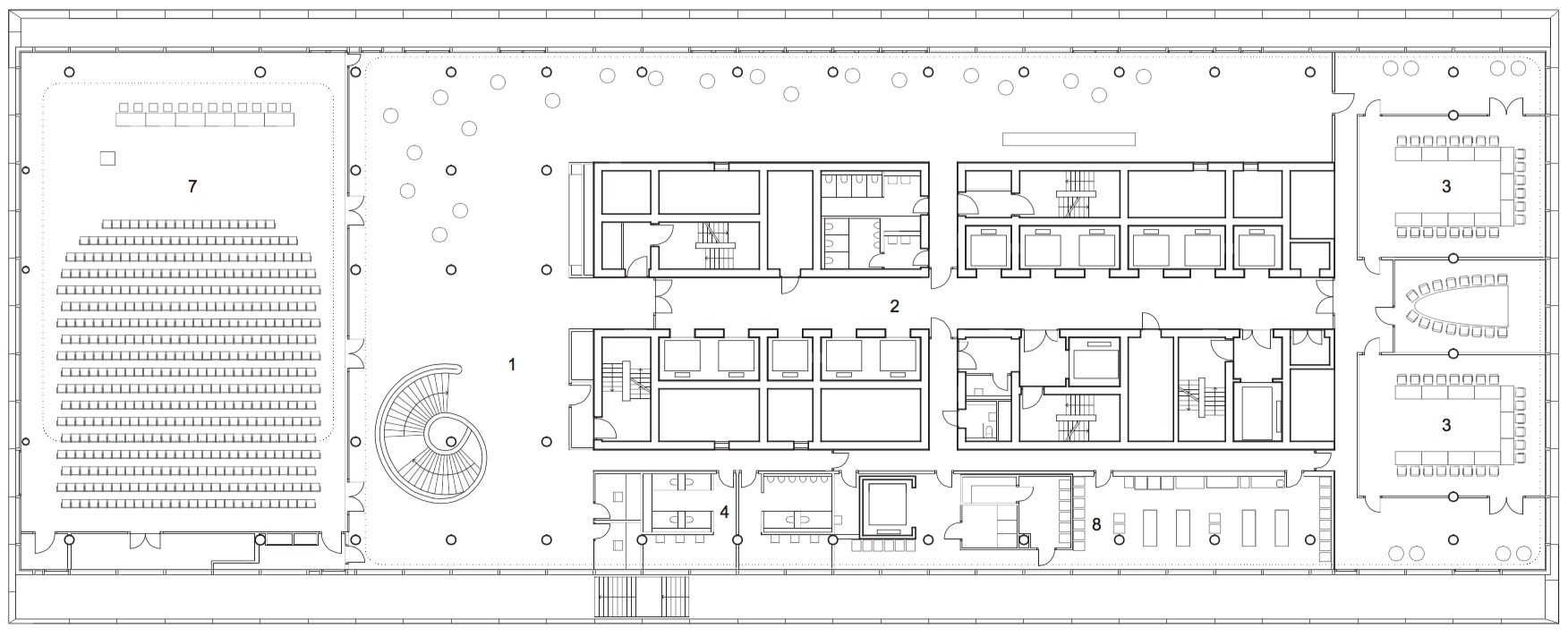

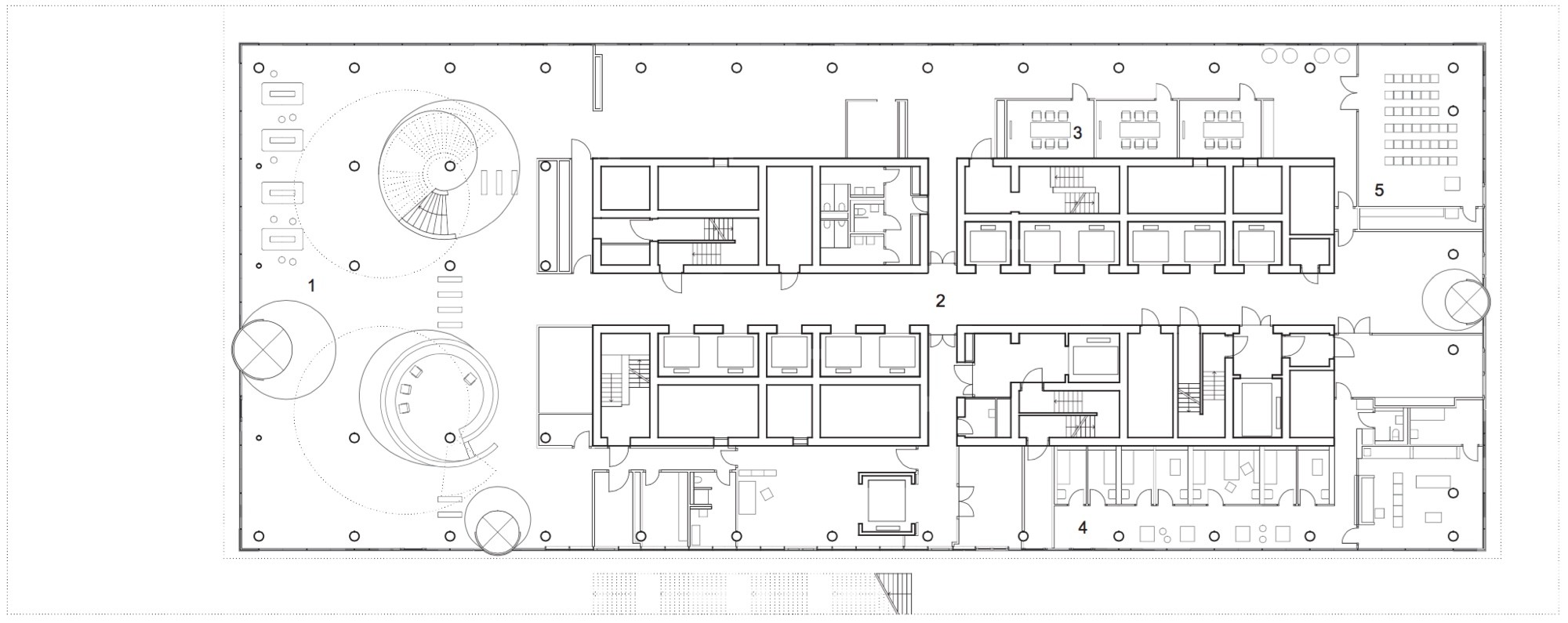

Entscheidend für den konstruktiven und ökonomischen Erfolg ist laut Lars Keim die Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren: «Je früher und intensiver der Austausch stattfindet, desto wahrscheinlicher ist eine gute Lösung.» Offensichtlich ist dies gelungen, denn für die laufenden Projekte – den 205 Meter hohen Bau 2 und das Forschungszentrum ‹P-Red› mit drei Gebäuden bis mehr als 100 Meter – spannen Herzog & de Meuron erneut mit WH-P zusammen.

Widerstand der Chemie

Nicht immer war Erdbebensicherheit in Basel ein zentrales Thema. Hier, aber auch schweizweit, wird ihm erst seit Ende der Neunzigerjahre und verstärkt im neuen Jahrtausend hohe Beachtung geschenkt. Unter anderem deshalb, weil die rasch hingestellten Betonbauten der Sechziger- und Siebzigerjahre oft mangelhafte dynamische Qualitäten aufweisen. Der Doyen der Schweizer Forschung zur Erdbebensicherheit, der emeritierte ETH-Professor Hugo Bachmann, führt das gesteigerte Bewusstsein für seismische Gefahren auf die schweren Beben in den Neunzigerjahren zurück, etwa in der Türkei, in Japan oder in Italien. Die von ihm initiierte Studie führt 23 Massnahmen auf und stiess ab 1998 in Politik und Öffentlichkeit auf offene Ohren. Auch in Basel, wo Bachmann noch ein paar Jahre zuvor bei der chemischen Industrie auf Unwillen und Widerstand gestossen war. Doch 1999 vereinbarten die Behörden mit den Firmen Novartis, Roche, Ciba Spezialitätenchemie und Valorec, dass die bestehenden Firmengebäude ertüchtigt werden müssten.

Die Entwicklung der Erdbebennormen

Die Entstehung der SIA-Normen, die Bestimmungen über Einwirkungen von Erdbeben und Bauwerkschwingungen enthalten, sind ein Spiegelbild dieser allgemeinen Entwicklung: Die erste Norm von 1970 beinhaltete lediglich eine knappe Bestimmung zu Erdbebeneinwirkungen. Spätere Versionen bezogen die baudynamischen Faktoren mit ein, erliessen Bestimmungen für bestehende Bauten und definierten gefährdete Zonen in der Schweiz. Hochrisikogebiete, wie sie die Türkei oder Japan kennen, gibt es in der Schweiz keine. Selbst die ‹roten Bereiche›, die höher gefährdeten Gebiete im Wallis und um Basel, sind einem deutlich geringeren Risiko ausgesetzt.

Heutzutage differenziert die SIA-Norm 261 nach Bauwerksklassen. Grosse Gebäude wie der Roche-Turm gehören zur Bauwerksklasse II und orientieren sich an einer Bodenbewegung, die statistisch alle 700 bis 800 Jahre auftritt. Erdbebensicher heisst dabei: Schäden am Tragwerk sind möglich, ein Einsturz jedoch nicht, sodass Menschen nicht an Leib und Leben gefährdet sind. Schäden an der Fassade und bei Innenausbauten sind wahrscheinlich. Kurz: Die Tragsicherheit ist gewährleistet, die Gebrauchstauglichkeit nicht. Bei stärkeren Bodenbewegungen können aber auch normgerechte Gebäude die Tragsicherheit nicht mehr gewährleisten, dann sind teilweise oder komplette Einstürze möglich.

Der Roche-Turm dagegen erfüllt die SIA-Anforderungen auch bei einer Bodenbewegung, wie sie das Basler Beben von 1356 erzeugte. Statistisch tritt sie nur alle 2500 Jahre auf. Über die Anforderungen der SIA-Normen hinauszugehen, war hier doppelt sinnvoll: Zunächst ist ein Hochhaus für rund 2000 hochqualifizierte Mitarbeitende ein Klumpenrisiko, gegen das man sich gerne besser versichert. Ausserdem ist ein Hochhaus naturgemäss weniger steif als normale Gebäude, sodass sich höhere Anforderungen mit vergleichsweise wenig Zusatzaufwand erfüllen lassen.

Sicherheit durch minimale Eingriffe

Auch für den Kanton Basel-Stadt ist die Sicherheit seiner Gebäude ein Dauerthema: Er verlangt seit 2001 erdbebensichere Neubauten. Seit 2009 muss bei Umbauten und Eingriffen in die Tragstruktur die Stabilität überprüft werden. Das Parlament sprach dazu einen Kredit für die Risikoanalyse der rund 700 Gebäude im kantonalen Verwaltungsvermögen. Die Erkenntnisse flossen ab 2013 direkt in laufende Sanierungs- und Umbauprojekte ein.

Einen Schwerpunkt legt der Kanton auf die Aus- und Weiterbildung von Ingenieuren, gerade bei der Ertüchtigung des Bestands. Katrin Beyer von der EPFL in Lausanne und Thomas Wenk, ehemaliger Präsident der Schweizer Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik, leiten ein entsprechendes Forschungsprojekt und organisieren die Basler Erdbebenkurse. Sie fokussieren auf die Ertüchtigung historischer Gebäude aus Natursteinmauerwerk, wie sie in der Altstadt häufig sind. Sie wollen Regeln entwickeln, die laut Wenk «möglichst viele Bauwerke mit minimalen Eingriffen auf ein akzeptables Sicherheitsniveau bringen». Es geht im Grunde darum, eine Zerstörung historischer Bausubstanz durch unnötige Massnahmen zu verhindern.

«Mit kleinen, oft unsichtbaren Eingriffen, wie Verstärkungen zwischen Holzbalkendecken und Mauern, ist heute vieles möglich», sagt Wenk. Tests zeigten ausserdem, dass historisches Natursteinmauerwerk sich oft besser verhält als angenommen. Nicht zuletzt deshalb haben viele Basler Bauten das Erdbeben von 1356 überstanden. Ob dies heute noch so wäre, ist fraglich: Zahlreiche Umbauten im späteren 20. Jahrhundert schwächten die historische Substanz. Typischerweise entfernte man aussteifende Wände in den Erdgeschossen zugunsten grosszügiger Laden- und Schaufensterflächen.

Die verletzliche Stadt

Die Forschungen und Arbeiten zur Erdbebensicherheit in der Schweiz gehen weiter. Die Stahlbetonbauten der Fünfziger- und Sechzigerjahre, insbesondere Kirchen und Schulhäuser, rücken in den Fokus. Der Kanton Basel-Stadt startet ein Projekt, das Bodenbewegungsmodelle für Beben, wie jenes von 1356, mit Verletzbarkeitsmodellen des Gebäudebestands zu einem kantonalen Erdbebenrisikomodell verknüpft. Die Ergebnisse ermöglichen unter anderem eine gezielte Katastrophenvorsorge im Sinne von Ausbildung, Ressourcen- und Notfallplanung. Schliesslich sollen die Basler besser wissen, wie verletzlich oder wie stark ihre Stadt im Fall eines Bebens sein wird. Und entsprechend handeln.

Dieser Beitrag stammt aus der Ausgabe 10/2018 der Zeitschrift Hochparterre.

Roche Bau 1, 2015

Grenzacherstrasse 124, Basel

Bauherrschaft: F. Hoffmann-La Roche, Basel

Architektur: Herzog & de Meuron, Basel

Baustatik: WH-P Ingenieure, Basel

Seismic Award 2018

Alle drei Jahre zeichnet der Preis architektonisch überzeugende und erdbebensichere Gebäude aus und versieht sie mit einer Tafel. Die Bauherren erhalten eine Urkunde, die Architekten und die Ingenieure ein Preisgeld von 15 000 Franken. Damit will der Preis die frühzeitige Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren fördern und ihren Wert aufzeigen. 2018 hat die Jury unter acht eingereichten Projekten eines ausgezeichnet und zwei lobend erwähnt. In der Jury sassen: Kerstin Lang, Zürich (Ingenieurin, Vorsitz), Roger Braccini, Basel (Architekt), Pablo Horváth, Chur (Architekt), Yves Mondet, Affoltern a. A. (Ingenieur) und Renato Salvi, Sion (Architekt).

Stiftung für Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen

2004 gründete der frühere ETH-Professor Hugo Bachmann die Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Praxis zu Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen. Neben dem Architektur- und Ingenieurpreis ‹Seismic Award› prämiert sie alle zwei Jahre eine Persönlichkeit mit dem Innovationspreis Baudynamik, dem ‹Baudyn Award›. Zudem vergibt sie Weiterbildungsstipendien.