Ein Kessel Buntes

In Berlin betreten kleine Genossenschaften und Baugruppen Neuland. Sie mischen Nutzungen und Formen des Eigentums. Eine Reise zu fünf Wohnexperimenten.

Anh-Linh Ngo zieht einen silbernen Vorhang zur Seite. Schwarzer Marmor kommt zum Vorschein, eine Küchenzeile, eine Bibliothek mit Möbelklassikern, ein Schlafraum mit Klavier, ein Bad. Der Mitherausgeber der Architekturzeitschrift ‹Arch+› führt durch seine Redaktionsräume, die auch seine Wohnräume sind. Um eine zentrale Halle gruppieren sich palladianisch die Räume, unten Teppich, oben postmoderner Lüster – der ‹Arch+-Salon›. Junge Mitarbeiter huschen mit Laptop zwischen Tisch und Sofa hin und her, fehlt nur noch die Lounge-Musik. Diese läuft vielleicht, wenn die progressivste Architekturzeitschrift Deutschlands zur Debatte einlädt und sechzig Gäste die Räume füllen. Räume, in denen gearbeitet, öffentlich diskutiert und auch gewohnt wird. Das nächste Heft widmet sich der räumlichen Praxis des Rechtspopulismus. Und gleichzeitig lässt ‹Arch+› den bürgerlichen Salon wiederaufleben. Ist das ein Widerspruch? Nein, das ist Berlin.

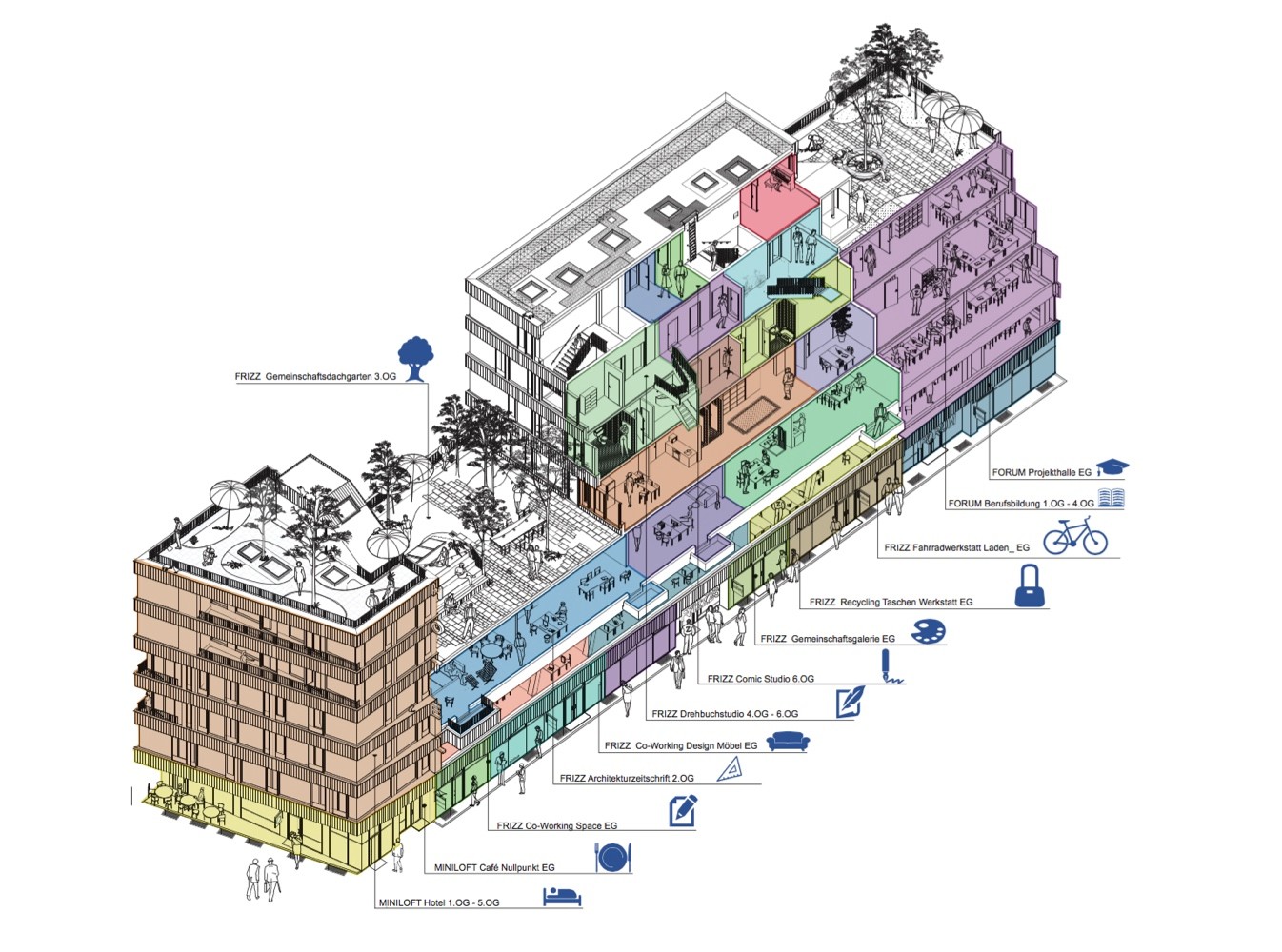

1. Die Gewerbebaugruppe: ‹Frizz23›

Der ‹Arch+-Salon› befindet sich in einem Haus namens ‹Frizz23› (Friedrichstrasse 23), zwischen dem Neubau der genossenschaftlichen Tageszeitung ‹Taz› und der Halle des ehemaligen Blumengrossmarkts aus den Sechzigerjahren gelegen. Es ist das erste Gewerbehaus einer Baugruppe in Berlin, siebzig Meter lang, hat Brüstungsbänder aus verkohltem Holz und sieht aus, als habe jemand in der Mitte einen Teil herausgeschnitten. Drei Bauträger teilen sich das ‹Frizz23›: Ein gemeinnütziger Verein bietet Seminarräume an, die Architekten – das Büro Deadline – vermieten temporär Minilofts, und den mittleren Teil teilt sich eine Baugruppe aus dem kreativen Gewerbe. Sie machen Filme, schreiben Drehbücher, zeichnen Comics, upcyceln Taschen oder schrauben an Fahrrädern. Manche sind klein, andere gross, sie arbeiten gemeinnützig oder gewinnorientiert. Und wenige von ihnen wohnen auch hier, so wie Anh-Linh Ngo. 15 Prozent der Gesamtfläche dieses Hausteils dürfen fürs Wohnen genutzt werden.

Eine Baugruppe ist eine Eigentümergemeinschaft. Sie hat in Berlin mittlerweile Tradition. Für das Verfahren, mit dem das Bundesland Berlin 2010 die Grundstücke rund um den ehemaligen Blumengrossmarkt vergab, gab es jedoch kaum Vorbilder. Es verkaufte sie nicht wie üblich nach Höchstgebot, sondern führte ‹konzeptgebundene Vergabeverfahren› durch. Die Gruppe mit der besten Idee erhielt den Zuschlag, um so die städtebaulich gebeutelte südliche Friedrichstadt nachbarschaftlich weiterzuentwickeln und bezahlbare Wohnungen sowie Arbeitsplätze für Kreative zu ermöglichen. Eine Kommission, in der auch internationale Architekten sassen, sicherte die architektonische Qualität. So planten an diesem Ort bunte Bauherrengruppen drei Neubauten mit gemischter Nutzung.

Gewerbehaus ‹Frizz23›, 2018

Friedrichstrasse 23, 23A, 23B, Berlin (D)

Konzept: Baugemeinschaft für Kulturelles Gewerbe

Bauherrschaft und Nutzung: Forum Berufsbildung, Frizz Zwanzig, Miniloft Kreuzberg

Architektur: Deadline, Berlin

Landschaftsarchitektur: Planung Freiraum, Berlin

Rechtsform: Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Inhalt: 14 Kurzzeitapartments, 3 Wohnungen (28–50 m²),

4 Wohn- / Gewerbeeinheiten (70–100 m²), 46 Gewerbeeinheiten (25–280 m²)

Nettonutzfläche: 5648 m²

Gesamtkosten: € 18,16 Mio.

Baukosten: € 495 / m³

2. Kreuzberger Mischung: IBeB

Dazu gehört auch das Haus mit dem sperrigen Namen ‹Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengrossmarkt›, kurz IBeB. Es steht auf der anderen Seite der Halle, die heute dem Jüdischen Museum vis-à-vis als Seminarzentrum dient. Die Umgebung prägen zwölfgeschossige Hochhausscheiben der Sechzigerjahre, ein Sportplatz und die Stadtvillen der IBA, der Internationalen Bauausstellung der Achtzigerjahre. «Hier war die Peripherie einer geteilten Stadt», erklärt Architekt Christoph Schmidt die urbanistischen Brüche. Der Sicherheitszaun der jüdischen Institution begleitet das IBeB in wenigen Metern Abstand. Bei diesem Neubau ist das Verhältnis Wohnen und Arbeiten genau umgekehrt wie beim Gewerbehaus in Sichtweite. 66 Wohnungen und Studios befinden sich im rund hundert Meter langen Riegel, dazu 17 doppelgeschossige Ateliers, drei Gewerbeeinheiten sowie Apartments für einen sozialen Träger. Im ausgewiesenen ‹Atelierhaus› lässt sich das Verhältnis von Gewerbe- zu Wohnflächen je nach Bedarf steuern – wie bei der ‹Kreuzberger Mischung›, der historisch gewachsenen Koexistenz unterschiedlicher Nutzungen, Gesellschaftsschichten und Kulturen in einem Haus. Das Besondere: Im IBeB wohnen die Genossenschafter Tür an Tür mit Eigentümern. Rund drei Viertel der Einheiten verkaufte man zumeist an Eigennutzer, um damit den genossenschaftlichen Anteil quer zu subventionieren. Die Genossenschaft übernimmt die Hausverwaltung und sitzt in der Hauseigentümergemeinschaft.

Für die Planung des IBeB taten sich die Architekturbüros Ifau und Heide & von Beckerath zum wiederholten Mal zusammen. Diesmal kam noch die Selbstbaugenossenschaft Berlin dazu, die in der Hausbesetzerszene der Achtzigerjahre gegründet worden war. Vier Jahre lang begleiteten und berieten die Architekten 86 Bauherrenparteien mit 150 Menschen in mehr als sechzig Versammlungen. Sie entwickelten Grundrisstypen, verhandelten mit Ämtern und Kreditgebern, rangen mit Baunormen und Steuergesetzen. Doch statt zu jammern, spricht der Architekt Christoph Schmidt von «gelebter Teilhabe an Planung und Entwicklung». Die Leute seien nun Experten für urbanes und selbstbestimmtes Wohnen.

Und die Architektur? Der Berliner Ostwind bricht sich am gekachelten Bug, der auf das Jüdische Museum gerichtet ist. Jeder Versuch von Heiterkeit wäre hier unangebracht. Die Lage ist ernst, denn rundherum geht der öffentliche Raum praktisch bis an die Fassade. Brücken erschliessen die Souterrain-Ateliers über Lichtgräben. Aus anderen blickt man unmittelbar auf Maschendraht und Videokameras. «Wer hier wohnt, bekennt sich zur Urbanität», sagt Schmidt. Dem entspricht das roh belassene und minimal technisierte Innere der Wohnungen, was auch den unterschiedlichen Inhalten und Nutzern gerecht werden soll – wer will, kann hier selbst Hand anlegen. Die Erschliessungsräume überraschen mit Grosszügigkeit. Sie bringen Luft ins 23 Meter tiefe Gebäude und kompensieren dessen scharfe äussere Grenze: Laubengang im Süden, offene Gasse auf dem Dach und vor allem eine ‹rue intérieure› mit Lichthöfen und Fenstern, Stichtreppen und Bänken fürs Schwätzchen. Auf dem Dach verblüfft ein ummauerter Hof ohne Aussicht, dafür mit Bäumen und Gemeinschaftsraum. Pate habe ein Paradiesgärtlein gestanden, sagt der Architekt.

Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengrossmarkt, (IBeB), 2018

Lindenstrasse 90 / 91, Berlin (D)

Bauherrschaft: IBeB (Selbstbaugenossenschaft Berlin;

Evangelischer Gemeindeverein der Gehörlosen in Berlin; private Eigentümer)

Projektentwicklung: Selbstbaugenossenschaft Berlin; Arge Ifau, Heide & von Beckerath, Berlin

Architektur: Arge Ifau, Heide & von Beckerath, Berlin

Projektsteuerung: IBeB Haertwig-Grassl, Birkenwerder

Rechtsform: Eigentümergemeinschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

(darin: Genossenschaft, Verein und Privatpersonen)

Inhalt: 66 Wohnungen, 17 Ateliers, 3 Gewerbeeinheiten (507 m²)

Grundstücksfläche: 2806 m²

Gesamtkosten (ohne Grundstück): € 17,7 Mio.

Baukosten: € 420 / m³

Querfinanzierung

Die Eigentümer von Wohnungen oder Gewerbeflächen zahlen 310 Euro pro Quadratmeter, mit denen die Nutzflächen der Selbstbaugenossenschaft subventioniert werden.

Diese Summe geht direkt an die Genossenschaft, die so den Neubau mitfinanzieren und Wohnungen und Ateliers für feste Miete von 9.50 Euro pro Quadratmeter anbieten kann.

3. Der öffentliche Strand: Spreefeld

Das Spreefeld im Dreieck Kreuzberg / Friedrichshain / Mitte gilt schon länger als Modellfall für Gemeinschaftswohnen. Hier leben 115 Personen aller Altersstufen in 36 spartanisch ausgestatteten Wohnungen. Und auch die wilde Terrassen- und Balkonlandschaft der drei Gebäude zeigt: Die architektonische Ambition lag nicht bei der Ästhetik. Wie beim IBeB ist es die Lage, die den Entwurf prägte – und die könnte anders nicht sein. Statt Sicherheitszaun und Strasse gibt es Strand und Flussblick. Das Paradies liegt hier vor der Tür, nicht auf dem Dach.

2009 beauftragte das Projektentwicklungsbüro ‹Die Zusammenarbeiter› die drei Architekturbüros Carpaneto Schoeningh, Fatkoehl und Bar mit einem kollaborativen Entwurf. Der Grundsatz, den die Initianten dabei festlegten: Der Strand der damaligen Brache an der Spree sollte für alle zugänglich bleiben. Darum stehen die drei achtgeschossigen Häuser nur auf einem Drittel der bebaubaren Fläche, und die Bewohner breiten sich auf grossen Dachterrassen aus statt unten im struppigen Grün. Auch die hohen Erdgeschossräume sind der Allgemeinheit oder der Gemeinschaft vorbehalten: Zu Werkstatt und Veranstaltungsraum kommen temporär vermietete ‹Optionsräume›. Das Spreefeld scheint ein Projekt streng aufrechter Genossen. Radikal. Politisch. «Das trifft nur auf einige von uns zu», sagt Angelika Drescher, eine Initiantin. «Viele wollten hier einfach nur wohnen. Gemeinschaftlich.»

Ihr Büro ‹Die Zusammenarbeiter› hat schon einigen Baugruppen zu einem Haus verholfen. Das Spreefeld ist eine Baugruppe, allerdings eine genossenschaftlich organisierte. Drescher war lange im Vorstand und wohnt mit ihren beiden Kindern und zwanzig anderen Menschen in einer der Gross-WGs. «Ich kenne kein Projekt, bei dem die Identifikation grösser ist», schwärmt sie. Das liege an Aussenraum und Wasser, aber auch an den vielen gemeinschaftlichen Räumen. Diese machen ein Viertel der Nutzfläche aus und wurden nicht von den Architekten gestaltet, sondern von den Spreefeldern. Mitbestimmung, Eigenbau, Identifikation. Doch das Genossenschaftsmodell stösst in dieser vermeintlich paradiesischen Kommune an Grenzen.

Das hat mit den Anfängen zu tun. Das Projekt kam nur zustande, weil rund zehn in der Gruppe Geld auf der hohen Kante hatten und damit kurzentschlossen das Grundstück kauften. Mit der Genossenschaftsform wollte man den Fokus auf das Gemeinschaftliche lenken und auch Leuten mit weniger Eigenkapital den Einstieg ermöglichen. Doch wie weit sollte man nun der kapitalistischen Wertschöpfungslogik abschwören? An dieser Frage scheiden sich bis heute die Spreefeldgeister. Der Wert des Grundstücks stieg um ein Vielfaches und damit die Begehrlichkeiten. Nun möchte die Gruppe das bisher Geschaffene als Wohnungseigentümergemeinschaft weiterführen, mit der Rest-Genossenschaft als Teil davon. Genossen und Eigentümer, Tür an Tür, wie beim IBeB. Der Unterschied: Dort hat man es von Anfang an als Querfinanzierung aufgegleist. «Wir sind da reingestolpert», sagt Drescher.

Doch der Wechsel sei schwierig. Die Logik des Eigentumsgesetzes sei eine völlig andere als die einer Genossenschaft. «Das Projekt ist bisher stark solidarisch gestrickt. Uns ging es immer um den Nutzen, nicht um die Wertsteigerung.» Doch viele im Spreefeld sehen die Genossenschaft nur als eine andere Form der Baugruppe. Ein kulturelles Problem. In Berlin bringe man damit nicht zwangsläufig Gemeinwohl in Verbindung wie in der Schweiz. Eine Selbstbeschränkung zugunsten der Gesellschaft, zum Beispiel bei der Wohnfläche? Das sei hier nicht vermittelbar. Angelika Drescher: «Beim Spreefeld habe ich gelernt, wie die Gesellschaft funktioniert.»

Spreefeld, 2014

Wilhelmine-Gemberg-Weg 10–14, Berlin (D)

Bauherrschaft: Bau- und Wohngenossenschaft Spreefeld Berlin

Programm, Projekt und Prozess: Die Zusammenarbeiter, Berlin

Architektur: Silvia Carpaneto; Fatkoehl Architekten; Bar Architekten,

alle Berlin

Landschaftsarchitektur: Gruppe F, Berlin

Inhalt: 34 Wohneinheiten als Single-, Familien- und Clusterwohnungen; Gästewohnung, Fitness, Salon, Musikraum, verschiedene Optionsräume, Gemeinschaftsterrassen, Hof; Gewerbeeinheiten (800 m²)

Grundstücksfläche: 7414 m²

Nettonutzfläche: 8000 m²

Gesamtkosten (ohne Grundstück): € 14,6 Mio.

Baukosten: € 297.— / m³

4. Möglichkeitsräume: CRCLR-Haus

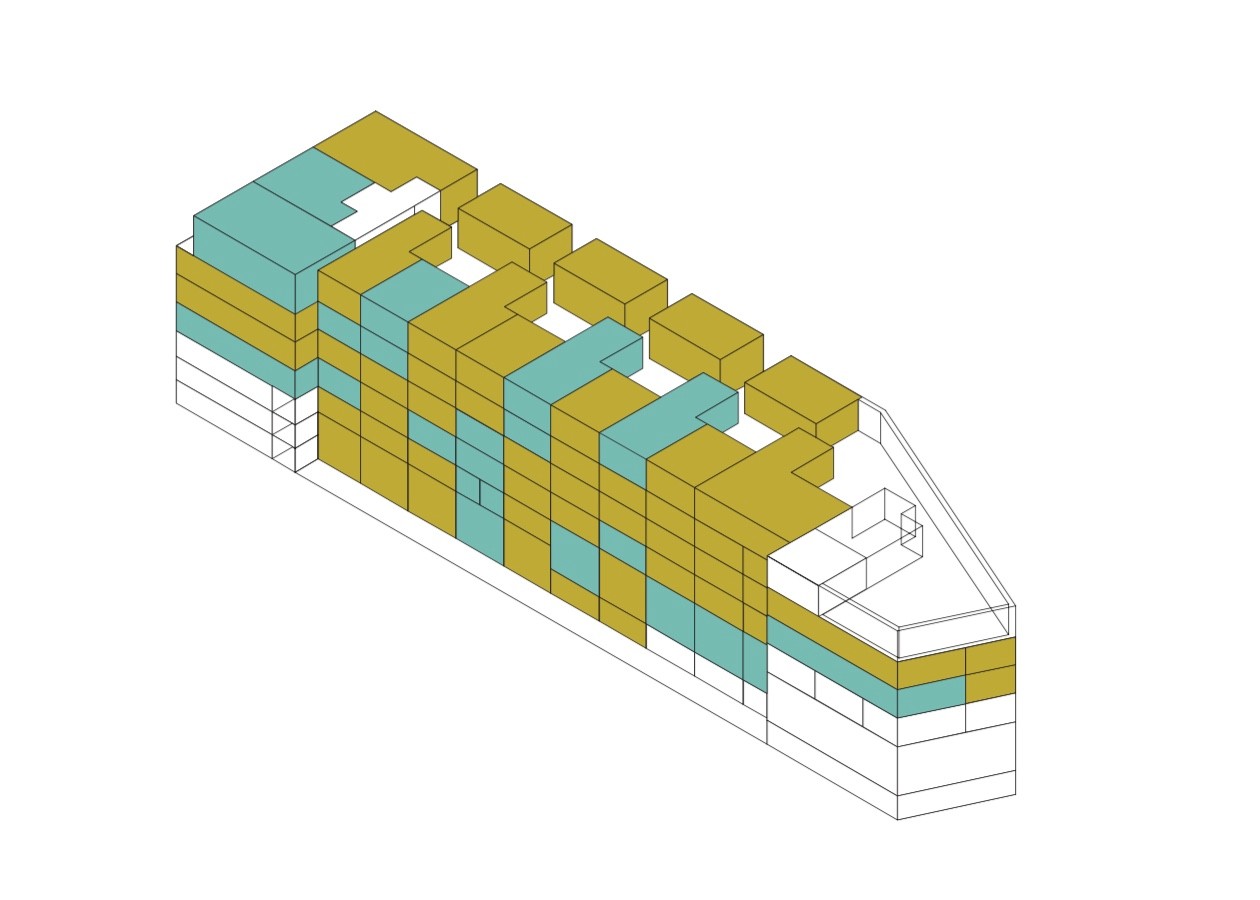

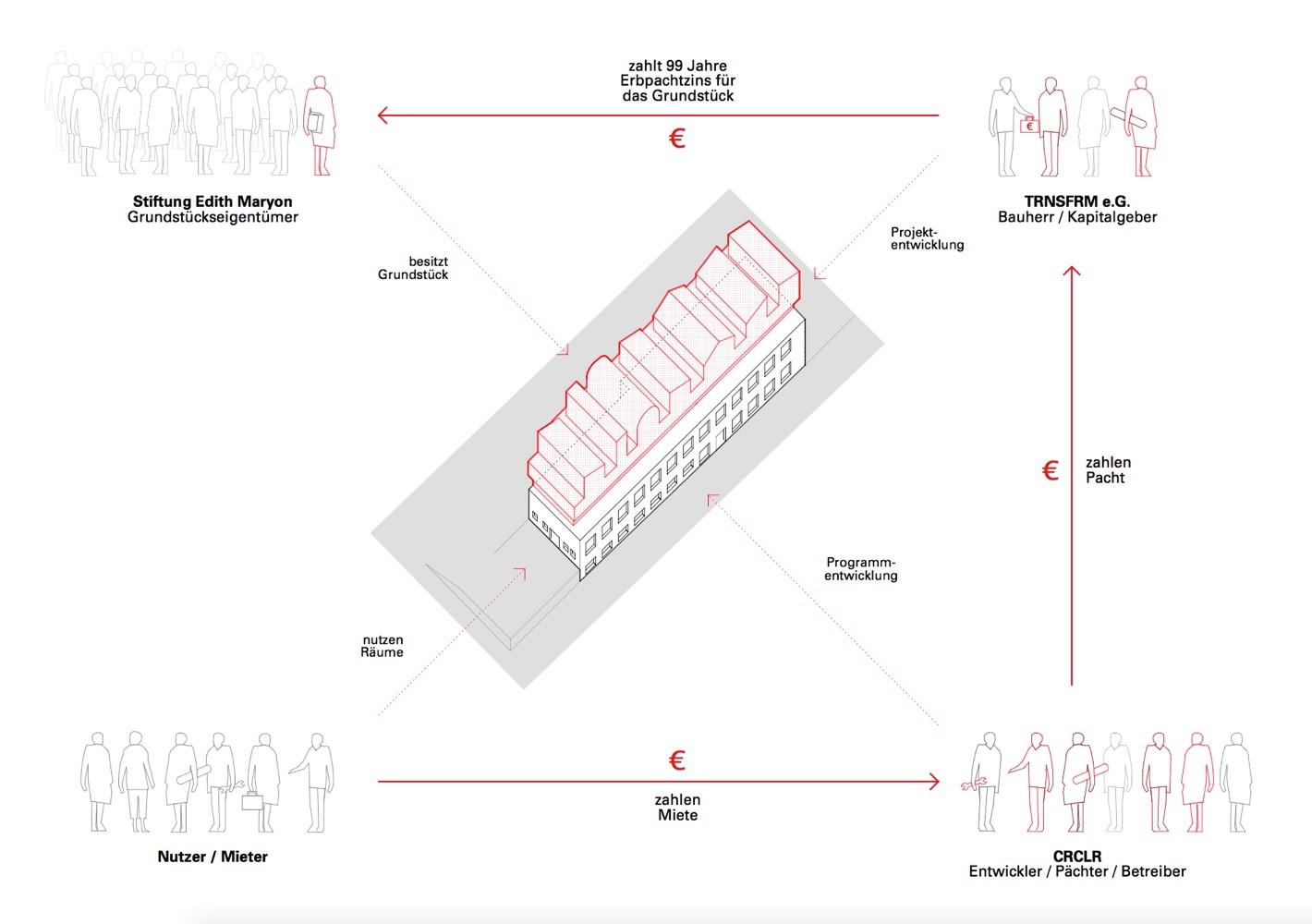

Hütten & Paläste – das wäre ein schöner Name für die Situation im Spreefeld. Doch es ist der Name eines Architekturbüros. Paläste haben Nanni Grau und Frank Schönert noch nicht gebaut. Nach ihrem Architekturstudium beschäftigten sie sich mit den Gesetzmässigkeiten von Gartenlauben. Dann sollten sie für die Betreiber eines bekannten Open-Air-Clubs an der Spree hundert Hütten bauen – und entwarfen ihnen stattdessen ein «Gerüst für Möglichkeitsräume». Bei Hütten & Paläste geht es weniger um Bilder als um Strukturen und Prozesse. Wie beim Vollgut-Areal. «Ein riesiger Kühlschrank mit nur einem Treppenhaus», nennen Grau und Schönert das ehemalige Brauereigelände in Berlin-Neukölln, das zum grössten Teil aus 35 000 Quadratmetern viergeschossigem Kellergewölbe besteht. In der Halle darüber brüllen momentan Go-Karts ihre Bahnen, während sich eine lebendige Subkultur als Zwischennutzer in der Kellerwelt eingenistet hat. Wie schon zuvor andere Berliner Grundstücke kaufte auch hier die Basler Stiftung Edith Maryon das Areal, um es der Spekulation zu entziehen und eine sanfte Entwicklung zu ermöglichen: Nutzer halten, illegale Nutzungen legalisieren, zum Kiez hin öffnen. Die Stiftung ist hier für einmal nicht nur Ermöglicherin, sondern anfangs auch Entwicklerin.

Die Architekten haben von der Stiftung den Auftrag bekommen, aus dem ‹Riesenkühlschrank› ein Gebäude zu machen – mit neuen Treppenhäusern und Gängen und einem baulichen Regelwerk für darüber. Doch das ist Zukunftsmusik. Weiter sind die Pläne für eine kleine Halle am Rand des Geländes gediehen. Junge Start-up-Gründer aus der Entsorgungsbranche haben das Büro Hütten & Paläste mit dem Umbau beauftragt. Im «ersten Zentrum für die zirkuläre Wirtschaft in Europa» soll sich alles um Kreisläufe drehen, materiell, aber auch sozial: In der vorhandenen Halle soll geworkshopt, upgecycelt und co-geworkt werden. In der Aufstockung darüber sollen Menschen in Gemeinschaft leben, «offen für Experimente», wünschen sich die Initianten. Sie gründeten eine Genossenschaft und bekamen die Halle von der Stiftung im Erbbaurecht.

Wie setzt man so etwas architektonisch um? Zwar sieht der obere Teil der Aufstockung wie eine Reihe von Hütten aus, doch geht es hier vor allem um Materialkreisläufe: der Entwurf als Teil des zirkulären Experiments. «Wir fragen uns, was man anders machen kann als üblich», sagt Nanni Grau. Das nutzen, was da ist. Bauteile wiederverwenden. Und sich bei allen Materialien fragen, ob man sie später auch wiederverwenden oder recyceln kann. Es gehe darum, sein Verhalten zu hinterfragen. In Berlin gebe es viele Menschen mit wenig Geld. Menschen, die eher für etwas als von etwas leben. Von denen könne man lernen. «Klar, auch uns nervt die Berliner Rotzigkeit. Sie macht uns aber auch freier.» Beim Verlassen des engen Architekturbüros raschelt ein Vorhang. Auch er ist silbern, wie der im ‹Arch+-Salon›. «Aber der hier ist das Original», sagt die Architektin lachend. Es ist eine Rettungsfolie, wie man sie in Flüchtlingsreportagen sieht.

CRCLR-Haus, 2020

Rollbergstrasse 26, Berlin (D)

Bauherrschaft: TRNSFRM, Berlin

Projektentwicklung: CRCLR und TRNSFRM, Berlin

Architektur: Hütten & Paläste, Berlin

Projektsteuerung: TRNSFRM, Berlin

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Inhalt: 4 Werkstätten, Event- und Ausstellungsfläche, Kantine, Co-Working, Gemeinschaftsräume, Gewächshaus und Sauna, 14 Wohnungen, 5 Gewerbeeinheiten

Grundstücksfläche: 2480 m²

Gesamtkosten: € 7,5 Mio.

Baukosten: € 315.– / m³

Wohnungsmieten

Durch stille Gesellschafter und eine Mietergenossenschaft beträgt die Miete 8,50 Euro pro Quadratmeter ohne Nebenkosten.

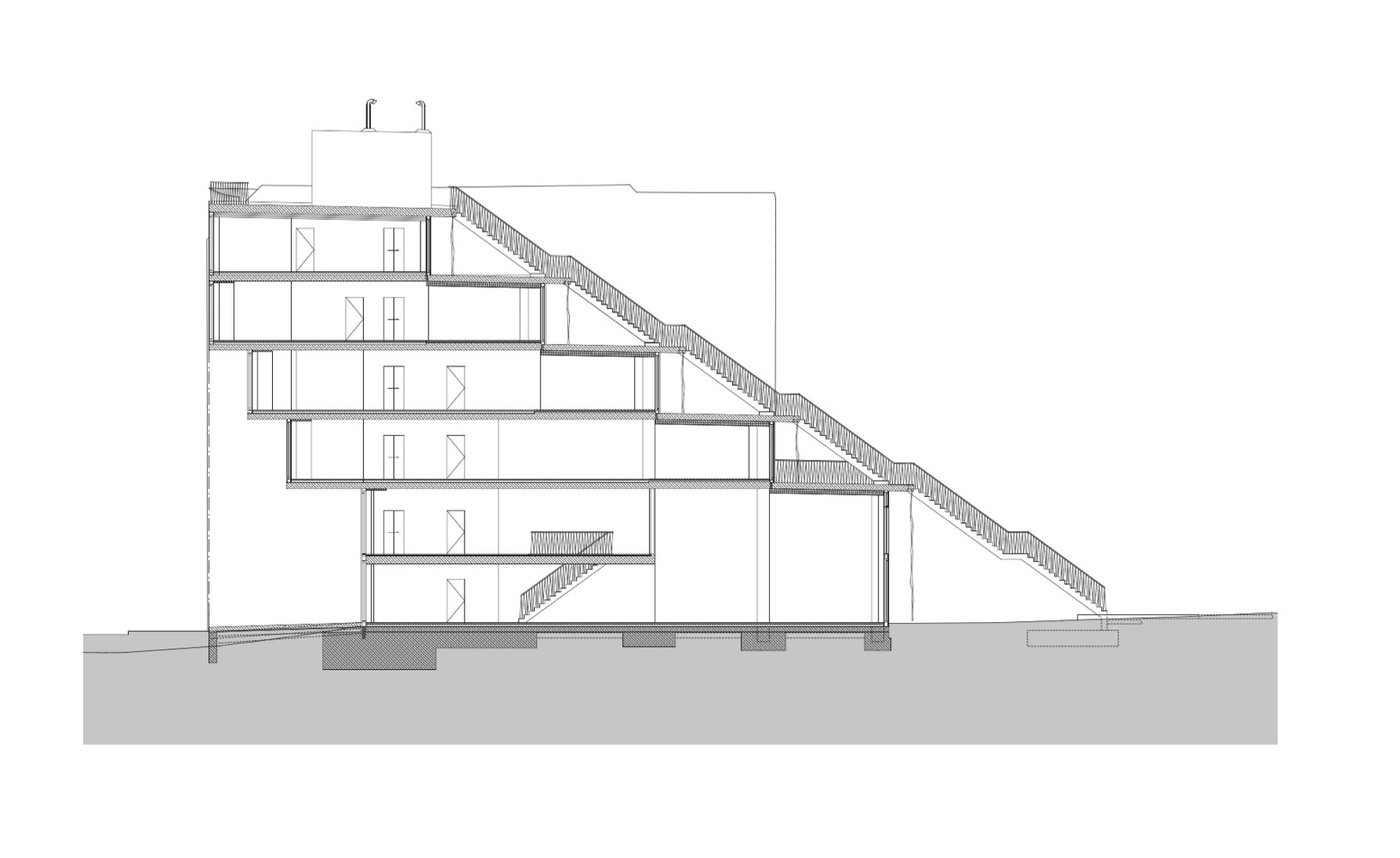

5. Typologisches Neuland: Lobe-Block

Wedding, rauer Westen der Stadt. Das brutalistische Terrassenhaus treppt hoch in den Himmel. Beton pur, auch die sechs Meter tiefen Terrassen. Grosse Geste. Da es gerade regnet, werden wir Zeuge der sogenannten ‹Kaskadenentwässerung›: Wasser rinnt über die Längskante der Terrassen und formiert sich von Etage zu Etage zum veritablen Wasserfall, der sich in den Garten ergiesst. Schiene die Sonne, wären auf jeder Etage die Aussenvorhänge zugezogen. Im Erdgeschoss sind sie sechs Meter hoch. Und, ja, sind sie silbern.

Das Haus ist Instagram-tauglich. Brüche sind gewollt, Sperrigkeit Ziel. Doch was hat es in dieser Auswahl zu suchen? Es ist kein Wohn-, sondern ein Atelierhaus. Es gehört keiner Genossenschaft oder Baugruppe, sondern einer Londoner Galeristin, die hier ihren Traum vom Landleben in der Stadt umsetzen möchte, drum gibt es ein Hühnerhaus im Garten und bald auch eine Sauna auf dem Dach. Die Mieten für die 19 Ateliers sind hoch. Doch: Das Haus ist ein typologisches Statement. Die Trennung von Wohnen und Arbeiten, sagte Architekt und ETH-Professor Arno Brandlhuber in einem Interview mit ‹Arch+›, sei immer weniger haltbar. Die offenen Räume seines ‹Lobe-Blocks› (London-Berlin) liessen unterschiedlichen Gebrauch zu. Die Tiefe der Geschosse von bis zu 26 Metern legt jedoch auch eine gewerbliche Nutzung nahe. Ein sanfter Zwang zur Mischung. Der Haken: Das Grundstück ist produzierendem Gewerbe vorbehalten, und nur in der ‹Hausmeisterwohnung› der Bauherrin darf gewohnt werden. Für ‹Ateliergebäude› erlaube die Bauordnung zwar eine anteilige Wohnnutzung, so Brandlhuber, doch nur für Eigentümer.

Das Novum des Gebäudes sind aber weniger seine tiefen Loft-Räume als deren Erschliessung: Zwei lange Aussentreppen verbinden die Terrassen bis hinauf zum Dach. Leider beginnt diese Kaskade aber eben nicht vorn an der Strasse, sondern hinten im Garten, zu dem ein Tor den Zutritt versperrt. Statt staunend hinaufzuflanieren, betritt der Gast einen der beiden Aufzüge, der ihn von der Strasse nach oben fährt. Im IBeB am Blumengrossmarkt sichern die erfindungsreichen Erschliessungsräume die Privatheit der Bewohner. Beim Lobe-Block sollen sie laut dem Architekten für «eine andere Form von Öffentlichkeit» sorgen. Intimität? Ist doch eine bürgerliche Kategorie. Es lebe die Bohème! Es lebe Berlin!

Atelierhaus Lobe-Block

Böttgerstrasse 16, Berlin (D)

Bauherrschaft: Lobe GmbH, Olivia Reynolds, Berlin

Architektur: Brandlhuber + Emde, Schneider (Entwurf) / Muck Petzet (Ausführung)

Inhalt: 19 Ateliers, vermietet an ein Restaurant, ein Yoga-Studio, Co-Working Spaces, einige Agenturen im digitalen Bereich, Modelabels, Künstlerinnen und Künstler, Start-ups für Dentalprodukte

Grundstücksfläche: 2089 m²

Nettonutzfläche: 3220 m² (inkl. 50 % Terrassenflächen)

Gesamtkosten (ohne Grundstück): € 5,95 Mio.

Baukosten: € 1850 / m³

Dieser Beitrag stammt aus der Ausgabe 3/2019 der Zeitschrift Hochparterre.

Kommentar von Axel Simon

Mixen lernen

«Was der Schweizer Wohnungsbau von uns lernen kann? – Von uns?!» So oder ähnlich reagierten einige der Architekten, die ich in Berlin befragte. Und sie sprachen über ausgefeilte Grundrisse oder solides Handwerk in der Schweiz, über die dortigen Wohnbaugenossenschaften und darüber, dass sie von den Kommunen Grund und Boden im Baurecht überlassen bekommen. Die Richtung sei andersherum, sagten sie: «Wir lernen von euch.»

Und doch. Von den besuchten Berliner Projekten können auch wir lernen. Allem voran von ihrem Mix aus Wohnen und Arbeiten, Privatheit und Öffentlichkeit, Gemeinnutz und Eigentum. Wir können davon lernen, dass die Häuser die Öffentlichkeit suchen, statt sich abzuschotten, von Räumen, die offener, flexibler, aneignungsfähiger sind als unsere perfekten, auch ruppiger. Das meisterhafte Detail? Wie öde ist das denn?

Natürlich, all das ist aus der Not geboren – und Not meint in Berlin: qualitätsarmer Bauboom. Die Immobilienwirtschaft der deutschen Hauptstadt ist taffer, die Vorstellung von Gemeinnutz weniger ausgeprägt als in der Schweiz. An einem solchen Ort muss man findig sein, um etwas zu bewirken. Man muss Prozesse anstossen, Kollaborationen anstiften. Not macht erfinderisch, sagt der Berliner. Komfort macht träge, weiss die Schweizerin. Von Berlin lernen heisst auch, die eigenen Errungenschaften neu sehen zu lernen. Um sie dann leidenschaftlich zu hinterfragen.