Pavillon, leerstehend, sucht...

Die Huber-Villiger Holzpavillons aus den 1990ern auf Campus Hönggerberg der ETH sind einem Neubau gewichen. Architekturstudent Elias Knecht erzählt, was mit den Pavillons geschehen ist.

Das Departement Architektur (D-ARCH) trauert den schönen Räumen nach, in denen über Generationen hinweg architektonisches Wissen an der ETH gelehrt, geprägt, erinnert und verkörpert wurde. Ehrfürchtig betrachten wir das jähe Ende einer jahrzehntealten Architektur. Und obschon wir uns auf Neues freuen, erkennen wir den wahren Wert eines Raumes doch erst bei dessen Verlust. Wir fragen uns: Wie erhält man ein Bauwerk? Oder dessen Wert, Raumtypologien, Materialien und Lehrmethoden? Der Rückbau der Pavillons wurde vollbracht, und dennoch wird weiterhin von ihrer Baumasse gelernt. Wir fragen uns: Wie reduziert man die horrende Mengen an jährlich im Bau anfallenden Abfällen in der Schweiz? Und wie kann der Umgang mit natürlichen Ressourcen ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig geschont werden?

Eine Antwort finden wir in der Idee der Wiederverwendung, denn dieses Konzept begleitet die Menschheit bereits seit ihren Ursprüngen. Wir fragen uns: Welche Bauteile kann man auf welche Weise wiederverwenden, erhalten und gar aufwerten? Physische Artefakte manifestieren nicht nur die Nostalgie nach vergangener Größe, gewisse Bauteile sind schlicht einwandfrei. Die Summe der wiederverwendeten Teile übertrifft den ökonomischen Wert eines ursprünglichen Objektes bei weitem. Denn das Wiedereinsetzen von Bauteilen übermittelt den Wert der Langlebigkeit und erspart das Beschaffen neuer Baustoffe. Die Erhaltung einer Spolie umfasst neben dem eigentlichen Materialwert auch noch dessen Geschichte, Eigenschaften und Charakter.

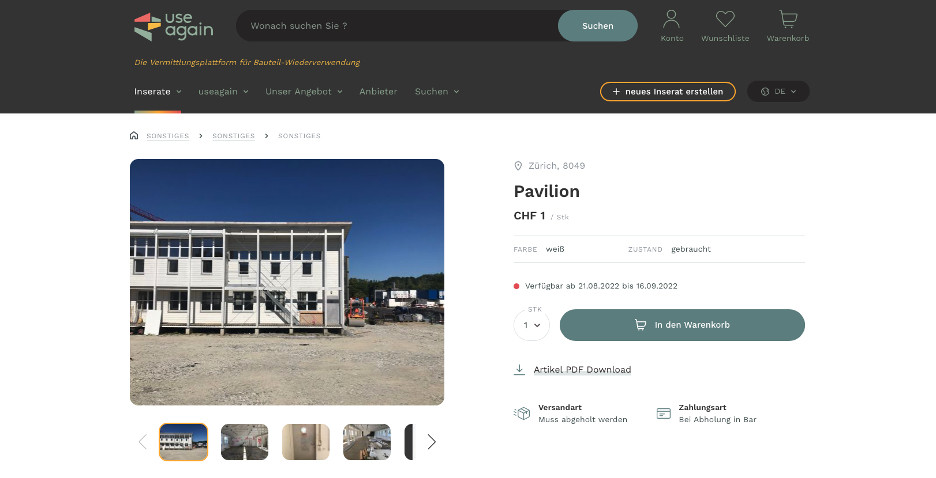

Am 25. September 2022 hat die Zürcher Stimmbevölkerung mit fast 90 Prozent eine Initiative für die Änderung der Kantonsverfassung angenommen, die eine Kreislaufwirtschaft befürwortet und somit graue Energie schont. In den Wochen zuvor erlebte die ETH beispielhaft, wie die Wiederverwendung im Bau aussehen kann. Der Kanton und die Stadt Zürich hatten auf Anfrage kein Interesse an den Pavillons gezeigt, also wurden private Abnehmer für Bauteile über die Plattform useagain.ch ausfindig gemacht. Ebenfalls wurden mehrere ETH-interne Forschungsprojekte mit Materialien aus den Pavillons gespeist. Das Re-use am eigenen Bestand erlaubt das Erforschen von Fragen der Durabilität und Nachhaltigkeit aktueller Bauprozesse.

Alle Bauteile, welche die beauftragte Baufirma unter Zeitdruck retten konnten, wurden innerhalb von zwei Wochen verteilt. Doch dies war nur ein Bruchteil von dem, was verwertet hätte werden können. Die Pavillons erwiesen sich in ihrer Ausführung und Planung jeweils unterschiedlich. An manchen Stellen wurde genagelt und geleimt, was eine Wiederverwendung der Elemente aus Zeitgründen verunmöglicht. Die Kosten für dieses Pilotprojekt wurden von der ETH und somit von den Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler getragen. Die Baumaterialien der Pavillons wurden von der ETH umsonst zur Verfügung gestellt, einzig der Transport musste privat finanziert werden. Dies hat es (ehemaligen) Architektur-Studierenden und Low-budget Initiativen ermöglicht, (Lehr-) Materialien zu erlangen, die man sonst nicht bezahlen hätte können.

Für Studierende nur 7 Franken im Monat – das Hochparterre Digital-Abo. Jetzt abonnieren!

* Elias Knecht studiert im 10. Semester Architektur an der ETH Zürich und erarbeitet als Teil seiner Diplomarbeit mit Momoyo Kaijima, Barbara Buser und Catherine De Wolf ein Re-Use Projekt aus den Überresten der Huber Pavilions. Dieses Forschungsobjekt testet die bauliche Entwicklungen am Campus Hönggerberg aus der Perspektive der Wiederverwendung.